長野県産材について

一般に、県内で生育し、県内で製材等の加工のなされた木材を「県産材」と言います。

長野県の県産材で代表的なものにはカラマツがあります。

信州の森林にはいろいろな木が植えられています。

新緑や紅葉が美しいカラマツ、伊勢神宮などの神社仏閣建材に使われることが多いヒノキ、成長が早く加工が容易なスギ、暖かな色味が美しいアカマツなど、どれも家を作るには適した木です。

特にカラマツは長野県の人工林面積の約50%に占めています。

現在は乾燥技術が進んだことで、一般的に建築材料として使用されています。

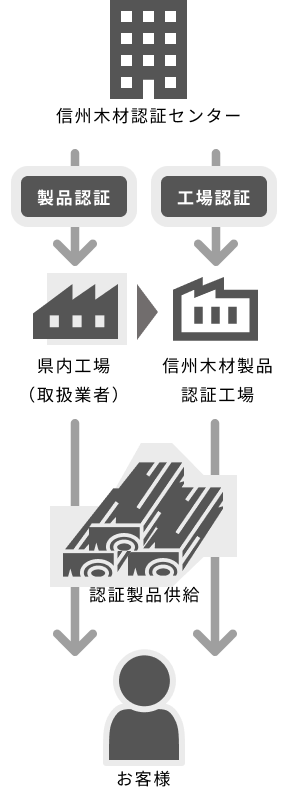

また、長野県の住宅助成制度「環境配慮型住宅助成金」や公共的建築物では、「県産材とは、信州木材認証製品センターが認証した県産の木材」としています。

木材を使うことが森林を元気にする

信州の森林の多くは戦後植林され、手入れを続けてきた結果、いま大きく成長し、成熟期つまり利用の適期を迎えています。

木材が積極的に使われることによって、森林は元気に成長し、公益的な機能を発揮してくれます。

森林はわたしたちがつくり、育て、利用できる「再生可能な資源」なのです。

長野県の主な県産材

杉

幹が直通で、木目がはっきりして美しく、柱・梁や壁・床材などに使われています。

香りが脳の血流を促進し、血圧降下の効果もみとめられています。

ヒノキ

色白で木目が美しく、独特の芳香特徴的。

木曽ひのきに代表されるように古くから高級材として建築に利用されてきました。

耐久性が高く、アレルギーの原因となるダニの行動抑制やカビ、細菌にも抵抗力があります。

カラマツ

木目がはっきりとして、中心部の赤みが美しく、住宅建築や杭材などに使われてきました。

いまは、その強度や木目を活かし、構造材・床材・壁板などにも使われています。

アカマツ

幹は通直ではありませんが、強度が高いことから梁桁材などに使われてきました。

暖かい色合いを活かして、床材としても使われています。

長野県産材のよいところ

健康に良い

・スギ … 香りが脳の血流を促進・血圧降下

・ヒノキ・ヒバ … アレルギーの原因となるヤケヒョウダニの行動抑制カビ・細菌に抵抗力

・ヒノキ・ツガ・ネズコ … 香りがストレス解消

耐久性が良い

・ヒノキ・ヒバ・クリ …

耐久性が要求される土台に適しています。

・ヒノキ・コウヤマキ・サワラ・ヒバ …

シロアリを寄せ付けない。

信州産カラマツは建築用材に使える

・信州に多く植えられているカラマツは建築用材に使えます。

・乾燥技術の進歩・集成材加工などによって「ヤニ」「狂い」などの欠点が克服されています。

→ 梁・桁への利用

・カラマツは年数が経過するとともに赤みが増して、その風合は好まれています。

→ 内装材への利用

助成金情報

長野県産材での家づくりに関する助成金情報を紹介しています。

助成内容や応募条件、申請書の入手方法などは助成金によって異なりますので、ご確認の上でお問い合わせ・お申し込みください。

助成金情報一覧

県産材のLCA(ライフサイクルアセスメント)調査報告書

信州型エコ住宅部材供給事業報告書

事業主体:信州木材認証製品センター

調査機関:信州大学工学部浅野研究室

平成23年3月

地域貢献

地域工務店が造る家の

地域貢献度調査事業報告

平成23年度国土交通省地域木造住宅市場活性化推進事業

信州木材認証製品センター

用語辞典

一般に、県内で生育し、製材等の加工のなされた木材を「県産材」といいます。また、長野県の住宅助成制度「環境配慮型住宅助成金」や公共的建築物では、「県産材とは、信州木材認証製品センターが認証した県産の木材」としています。

信州木材認証製品センターが、一定の品質基準を満たした信頼の製品であることを認証した県産材を「信州木材認証製品」といいます。このページ中では、「認証製品」と略して表現しています。

認証製品のうち、納期や標準的な現場納入価格を明らかにした特定の寸法、規格の住宅資材などで、信州木材認証製品センターが特に推奨する製品を「規格材(住宅資材)」と言います。その多くが住宅用として使用されるため、このように表現しています。

木材は生物資源であるため、重量で30~200%もの多くの水分を含んでいます(「含水率」という)。木材の水分は伐採、加工されると空気中に放出されますが、その際に割れやねじれなどが発生する場合があります。地域の湿度などにも影響されますが、信州の住宅等の建築物に使用された木材は、平均的に15%程度の含水率であると言われています。このため、木材を建築資材として使用する際には予めこの含水率まで乾燥を行うことにより、未然に大きな問題を防ぐことができます。

木の良さ

木のある健康で快適な暮らし

ある老人ホームで、心身の不調やけがについて調べたところ、木材がたくさん使われている施設の方がインフルエンザやけが、不眠などの発生率が低いという調査結果が出ました。高齢化社会を迎えるこれからは、人にやさしい木の空間に暮らすことが、健康で長生きできる秘訣かもしれません。

施設の木材使用度別の心身不調出現率比較

| 入居者の心身不調の内容 | 対入居定員比(%) | |

|---|---|---|

| 木材使用の多い施設 | 木材使用の少ない施設 | |

| インフルエンザ罹患者 | 16.2 | 21.4 ※ |

| ダニ等でかゆみを訴えた入居者 | 4.4 | 5.4 |

| 転倒により骨折等をした入居者 | 8.0 | 12.1 ※ |

| 不眠を訴えている入居者 | 2.4 | 5.3 ※ |

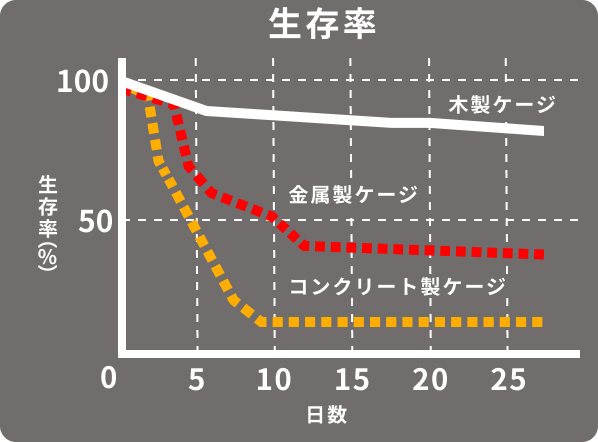

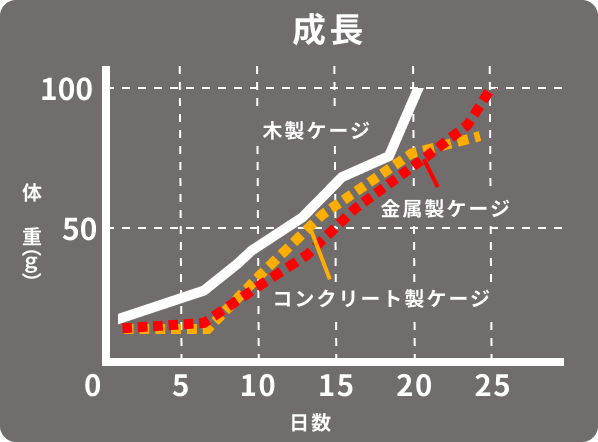

マウスを使った実験によると、木でできた飼育箱で飼ったマウスの方が、金属やコンクリートの飼育箱で飼ったマウスより長生きできるという結果がでています。体重の変化で見ても、木の飼育箱の方がよく成長することが分かります。木の家に住めば、人だって長生きできそうですね。

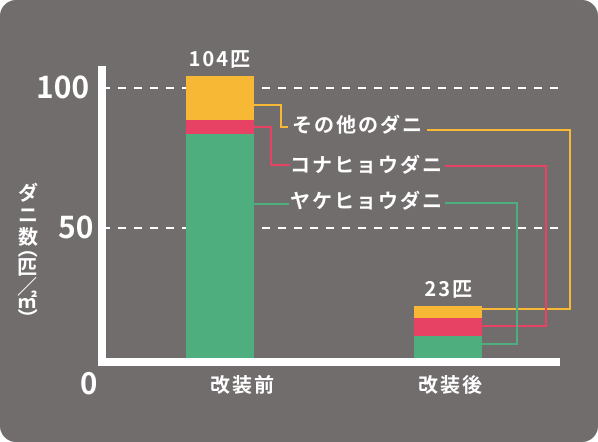

木の住まいには、ダニを寄せつけない効果があります。ある集合住宅の床をカーペットから木のフローリングに改装したときの調査で、ダニが減少したという結果が出ました。木材の調湿効果や木材に含まれる成分が有効に働くと同時に、ダニの生息に適したすきまが無くなったことが、その理由だと思われます。ダニはアレルギーの原因の一つとも言われるだけに、清潔で健康な暮らしにも木は大いに役立っているわけです。

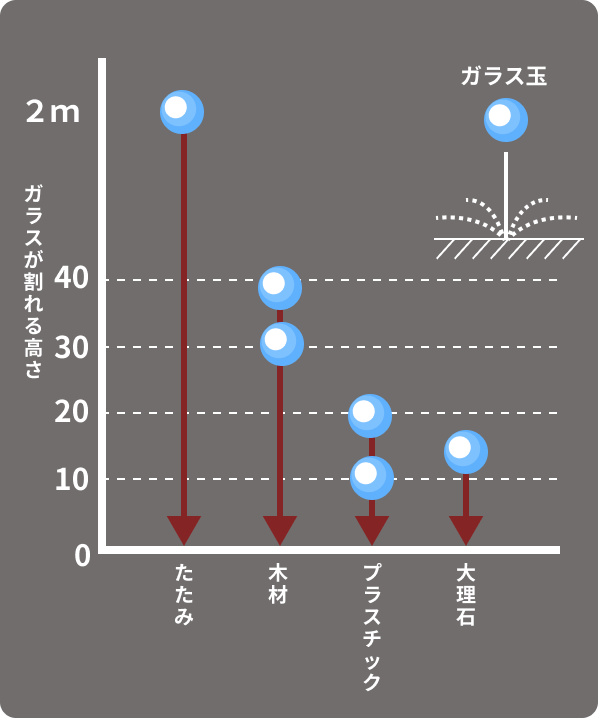

毎日の暮らしの中では、思わぬアクシデントに遭遇することがあります。たとえば、転んで床に頭をぶつけるなどという事故もないとは限りません。そのとき、頭が床に激突するスピードは秒速4~6m、その衝撃は200kgfにも及ぶといいます。ところで、木材は衝撃を吸収する働きが大きい素材です。こんな特性からも、木材は床材に適した安全な素材ということがいえます。

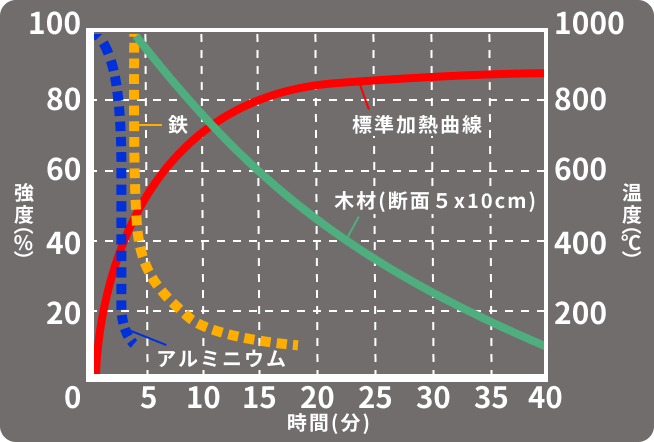

木造だって地震・台風・火事に十分耐える。 たとえば地震などの時には、古い木造住宅の数が圧倒的に多いので、木造住宅の被害が目立ちますが、適切に今の建築基準を守って建てられていれば、木造住宅も十分な耐震・耐風・防火性能を持っています。木造がほかの工法に比べて劣っているということはありません。 特に火事が起きてしまったとき、木材は短時間の加熱で変形しません。また、断面が大きい木材は、表面が燃えても中まで火が及ぶのに時間がかかるため、短時間で家が崩れ落ちることはありません。

木を使って地球を救う

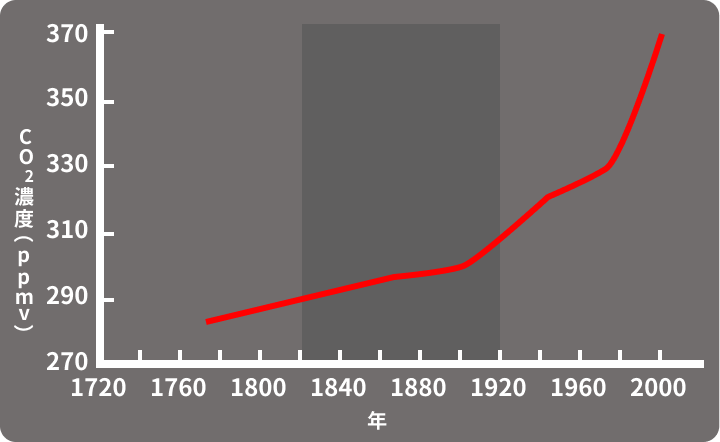

皆さんは地球環境の劣化がすごいスピードで進んでいることを知っていますか。地球温暖化は、大気中の二酸化炭素が増加し、地球から放出されるはずの熱が逃げられなくなって、地球の気温が上昇するという現象です。この結果、南極大陸の氷が溶けだして陸地が水没したり、台風の発生、地球の砂漠化が進むなど、地球環境が大きく変わってしまうのではと大変心配されています。 ところで、管理された森林から得られる木材資源を使えば、大気中の二酸化炭素の吸収・固定を進めるとともに、化石資源の消費による二酸化炭素の放出を減少させて、地球温暖化を防ぐことになることをご存じですか?

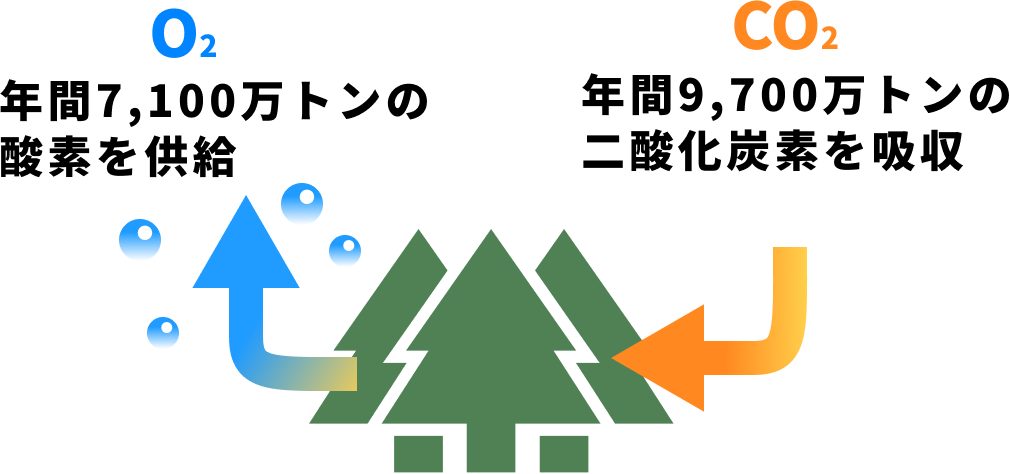

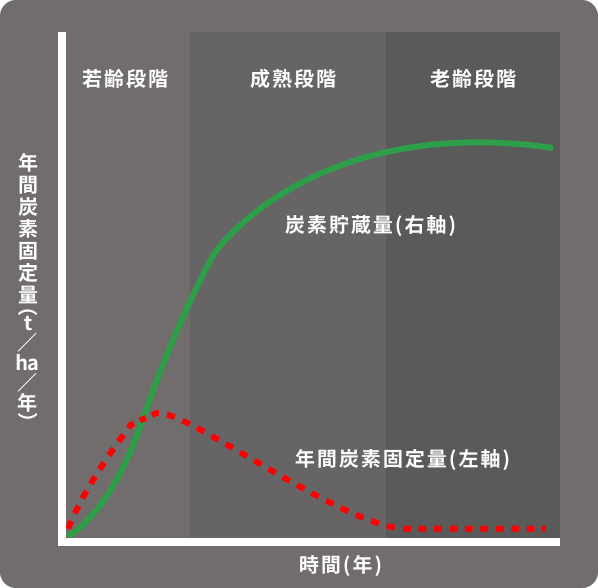

18世紀の産業革命以来、エネルギーとして大量の石油・石炭などの化石燃料が使われ、大量の二酸化炭素が大気中に放出されています。森林は光合成によって大気中の二酸化炭素を木材として貯蔵します。木材の重量の1/2が炭素です。 若い森林は成長が旺盛ですが、年数を経過すると成長が衰え、二酸化炭素の吸収が止まります。こうした老齢な森林になる前に伐採して、その恵みを頂き、利用するとともに、成長が旺盛な若い森林を育てることによって、永きにわたって、森林は二酸化炭素を吸収し続けます。

木材は形を変えて住宅として使われても、炭素を蓄え続けます。一般的な木造住宅(延床面積136m2)では木材を約24m3使用していて、約6tもの炭素が蓄えられています。鉄筋コンクリート・鉄骨プレハブ住宅では、木材使用量が少なくなるので、その量は約1.5tと木造住宅の1/4にしかなりません。 全住宅が蓄えている炭素の総量は、日本全ての森林が蓄えている炭素総量の約18%に相当すると試算されています。

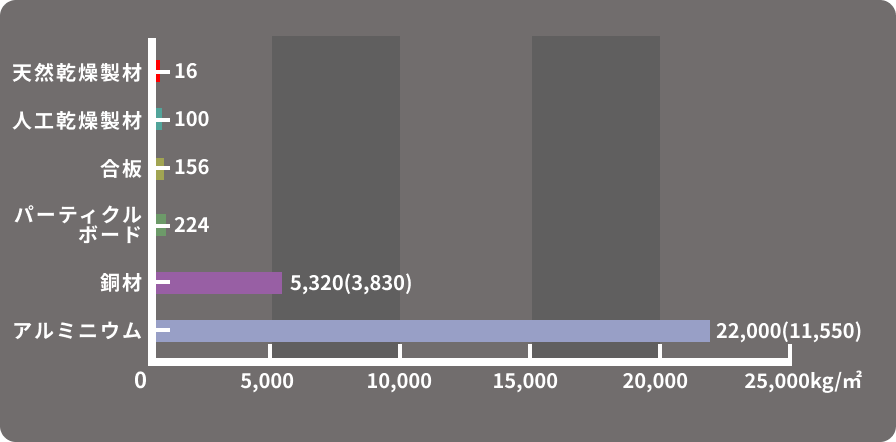

物をつくるには電力などのエネルギーが必要です。 こうしたエネルギーは石油・石炭などの化石燃料を燃やして生み出していますので、二酸化炭素が発生します。少ないエネルギーで製品ができることは、二酸化炭素の減少に貢献します。その量は木材1m3につき最も多くエネルギーを消費するアルミニウムの200分の1(人工乾燥材)程度です。

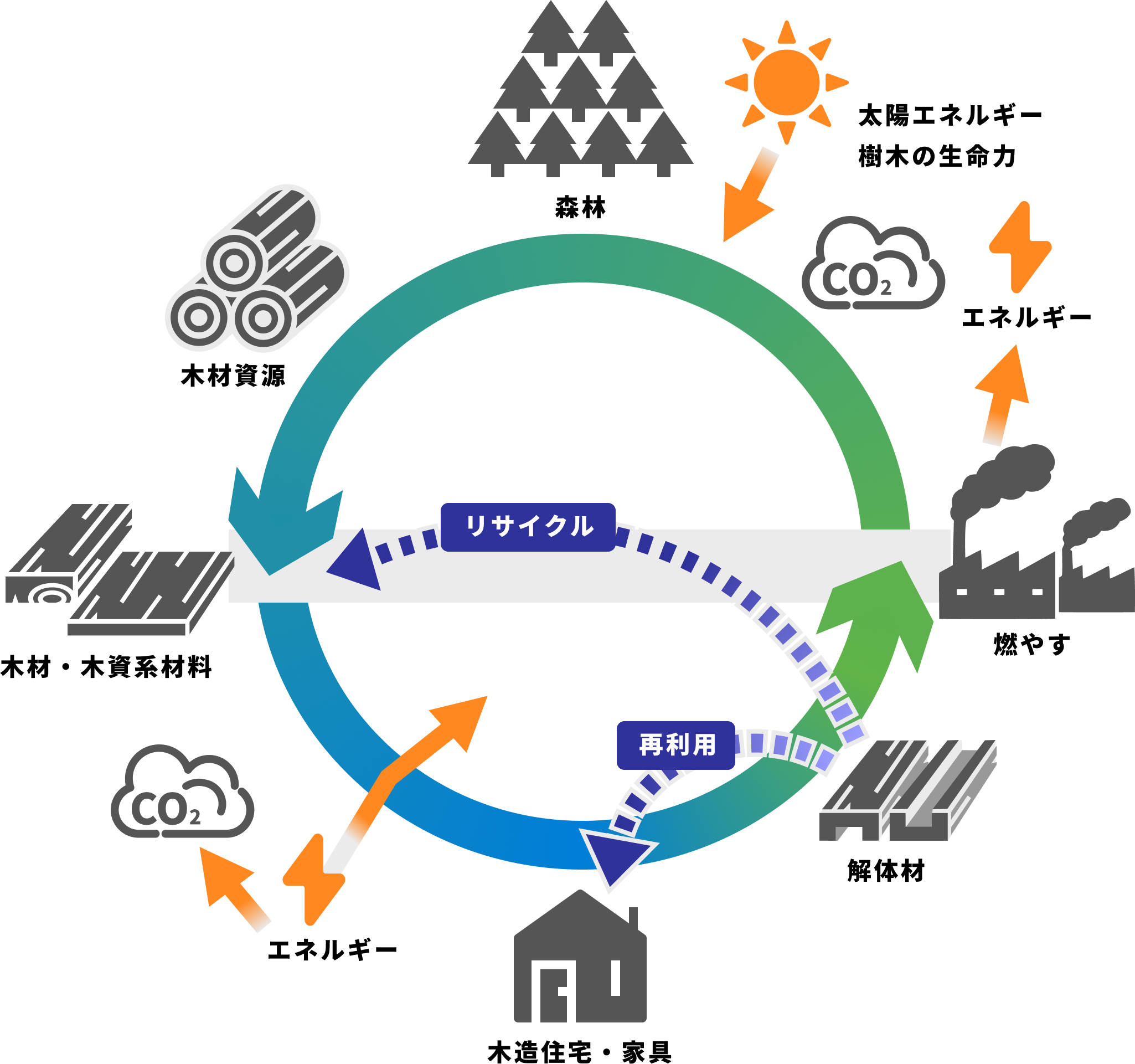

木材は森林から切り出され、住宅などに使われます。年数を経て、解体されても焼却されない限り、炭素は木材に貯蔵され続けます。解体された木材の再利用も進んでいますし、焼却されたとしても、熱エネルギーへの利用とともに、新たに植林された森林に二酸化炭素は吸収され、木材に蓄えられる循環を繰り返し、大気中も含めた二酸化炭素の総量が増加することはありません。私たちの周りの森林の木材を利用することで、運搬などのエネルギー利用も最小となる循環の輪が始まり、大きく広がっていきます。

CONTACT US

CONTACT US